南吉田の家

松山市

外観パース

「(仮)南吉田の家」の外観イメージです。 分譲地に建つ総二階の家。 ガルバリウム鋼板の屋根と壁を用いて、シンプルに納めます。

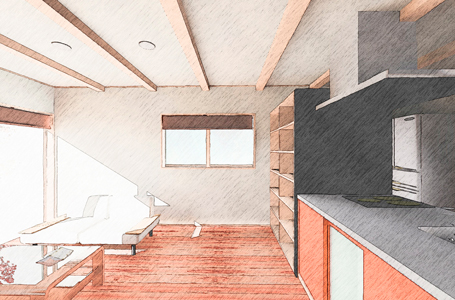

内観パース

LDK。Ⅱ型のキッチンは造作にすることで自由度が高まります。 1階の梁を一部あらわしにしています。

地鎮祭

3月吉日、この土地で工事を行い家族が末永く暮らしていくことを神様に報告する儀式「地鎮祭」が執り行われました。 神職の方にお越しいただいて、厳かに式が始まりました。

地鎮祭

神様を迎えて祝詞奏上といって、神様に感謝の言葉や祈願を伝えています。 誠におめでとうございます。 スタッフ一同心よりお祝い申し上げます。

墨付け

今回は昔からお付き合いのある大工さんに木工事をお願いしています。 木材に一本一本墨付けをしています。 これに従って加工を施します。

地盤改良・丁張

現場は地盤改良工事が終わり、丁張を掛けた状態。 丁張とは、基礎を行うためにつくる物差しです。大工さんによって設置されますが、芯の位置とか基礎の高さとかいろいろな情報が詰まっています。

刻み

西渕工務店の木材加工場には、構造材の加工機があります。 機械加工と手刻みを使い分けてコストとのバランスを取っています。

基礎工事

べた基礎といって、建物全体にコンクリートを用いる基礎を用います。 土間コンクリート部分を打設しているところ。 生コン車がやってきて均しながら打設。

土台

基礎が出来上がると、基礎の立ち上がりの上に土台と呼ばれる木材を敷きに大工さんが現場に行きます。 そのあとで床下断熱材を入れているところ。

床下地

蓋をするように杉板下地を貼っていきます。 あとは材料を運び込んで上棟へ。

上棟

夏場の上棟は毎度、お天気とにらめっこです。 あらかじめ運んでいた木材たち、ブルーシートを外すと姿を現します。 棟梁が塩祓いをしているところ。

継ぎ手

まず、柱を立てていき、その後は梁や桁を納めていきます。 こちらは継ぎ手部分、「追っ掛け大栓継ぎ」と言って、同じように加工した2本の木材を上部から落とし込んでいって、栓(木の釘)を打って緊結させる方法です。 日本の伝統構法で長い年月を掛けてつくられてきたものでして、様々なかたちがありますが中でも強度の強いものです。

通し柱

今回は二階建てでして、角柱を通し柱としています。通し柱は2階までを一本で兼用する柱のこと。 通し柱に取りつく木材を「胴差」と呼びまして、写真は三方差し、三方向から木材がくっつきます。 おおきな桁材が納められようとしています。

1階床

二階の梁と桁をどんどんと納めていき、続いて床下地の下地を取り付けます。 この時点で二階の下地を張ってしまいます。

二階柱

張り終わると二階の柱を立てていきます。

梁

二階の梁・桁も柱の上に納めていきます。 カンカンという木と木が響く音が辺りに響き渡ります。

全景

無事、棟が上がりました。全景です。 二階建て、ガルバリウム鋼板の屋根となる予定です。

上棟式

一日の終わりに上棟式を行いました。 工務店が斎主となり、祭壇を設けて工事の無事や安全を祈念しました。 ご家族様と一緒にみんなで乾杯をして一日の疲れをねぎらいました。 誠におめでとうございます。 スタッフ一同、よりよい家になりますよう精一杯尽力してまいります。 お施主様におかれましてはたくさんのお心遣いをありがとうございました。

垂木

小屋組み、棟を納めると、続いて屋根をつくっていきます。 垂木と呼ばれる細い木材を屋根勾配なりに取り付けていきます。

野地板

垂木の上に野地板を斜め張りしていきます。

羽柄材

上棟後、屋根仕舞が終わると筋交や間柱などの羽柄材と呼ばれる木材を入れていきます。

金物

建築基準法上必要な金物を取り付けていきます。

屋根仕舞

防水シートを張っていますが、ようやくここで仕上げとなる板金を葺きます。 けらば部分から篏合式の板金を葺きます。呪文。 屋根の専門用語もまたややこしいのですが、言語としてぱっとわかるようにそれぞれ分かれたのでしょうね。 棟が一番てっぺんの木材を差しますが、棟の反対側、屋根の三角部分側のことを妻と呼びます。 棟に対して妻。 で、妻側の、鼻先のことをけらばと呼びます。

屋根仕舞

屋根をガルバリウム鋼板で葺きますが、棟に対して直交させて葺いています。 これを縦ハゼと呼んでおります。篏合式(かんごうしき)とは板金と板金を嵌め合わせるのでこう呼びます。 施工するにしてもちなみにものによって動詞も違うのが不思議。 屋根は葺(ふ)く。 壁紙は張る。 コンクリートは打つ。 あとなんですか、左官工事は塗る。 釘も打つ、梁は納める。

中間検査

内部は第三者機関の検査を受けているところです。 建築基準法上、必ず取り付けないといけない金物があるのでそれらを取り付けます。

外部防水

外壁に防水シートを張っているところ。 二階ベランダがあります。

通気胴縁

外壁は防水シートの上から通気胴縁という縦方向の木材を打っていきます。

断熱材

屋根なりに断熱材を入れていきます。 長期優良住宅仕様です。

ラス板

外壁の下地を貼ってます。 塗り壁の場合の下地のことを特にラス板と呼び、ラス=lathだそうです。 木摺りとか木舞とかそういう意味だそうで、そのまんまですね。なぜこれだけ英語で呼ぶのだろう。 ということで、ラス板貼ってます。

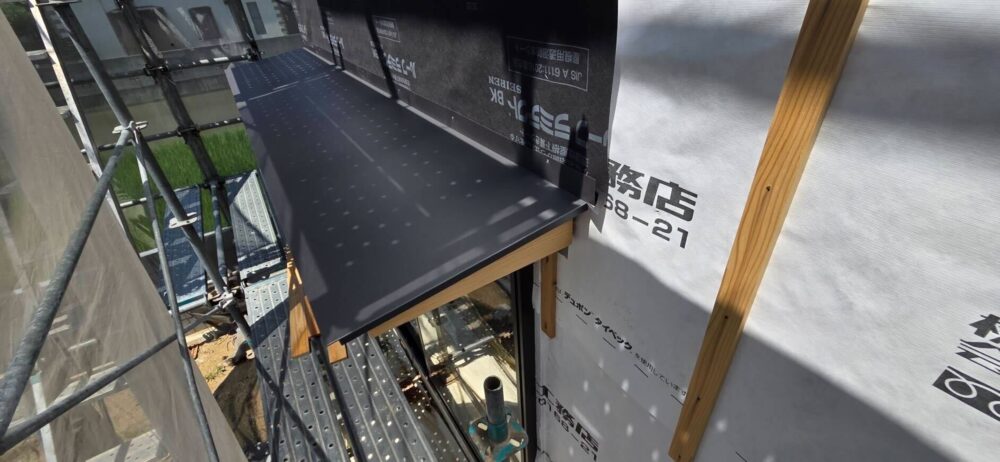

小庇

窓の上に小さな庇を取り付けます。 ちょっとした気遣いですが雨が入りにくかったりとっても役に立ってくれます。

小庇

板金職人さんからの写真です。 小さい庇、小庇(こびさし) 窓上に小さな屋根。 これを取り付けることで雨風から窓が守られます。 少しの手間ですが家が長持ちするために大事なことです。

アクセント

外壁、左官仕上げ部分のラス下地を貼っております。 二階の引き違い窓と引き違い窓の間に化粧の杉板。 外観のアクセントになります。 デザインの「遊び」の部分ですね。

断熱材

断熱材が入りました…! 外周部と屋根部分をぐるっと。 続いて天井を張っていきます。

天井

1階にあるLDKの天井を張りました。 梁と梁の間に石膏ボードを張っています。

外壁下地

外壁、ガルバリウム鋼板とそとん壁の貼り分けを行っています。 左官仕上げの方の壁は、ラス網を張ったところ。 何重にも何重にも壁の層がつくられていきます。

フローリング

フローリングを張ってます!!いえい! 桧ですね。 端から順に板を並べて、実(さね)と呼ばれる突起を溝に向いて押し込んでいきます。 詰め詰めに詰めます。

階段

大工さんによる階段取付。 桧板で一枚一枚加工していきます。

階段

裏から見たところ。

壁

続いて壁下地や、入口枠などをつくっていきます。

家具工事

こちらのおうちの目玉でもある二階のフリースペース。 ベンチをつくっているところです。